Il legame tra Leopardi e Napoli è stato sempre molto stretto.

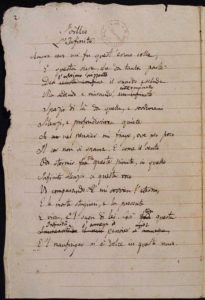

Alla Biblioteca Nazionale, infatti, sono conservati diversi manoscritti autografi del poeta tra cui le “Operette morali”, i “Canti” e un curioso menù di Capodanno.

Non stupisce allora che anche il testo de “L’infinito“, composto da Giacomo Leopardi fra il 1819 e il 1820, sia stato tradotto in napoletano, vera e propria lingua capace di dire qualsiasi cosa, con un lessico tutto suo.

Con la versione in napoletano, regalataci da Paolo Martino, si aggiunge un altro tassello al ricco programma di celebrazioni che hanno avuto luogo in tutta Italia per i 200 anni dell’Infinito di Leopardi.

Oggi voglio condividere con voi questo scritto in forma originale e in napoletano, nella speranza che tutti i dialetti siano rivalutati come lingua.

TESTO IN ITALIANO

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo; ove per poco

Il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

TESTO IN NAPOLETANO

L’aggio tenuto sempe dint’ ’o core

stu pizzo ’e muntagnella sulitaria

e st’arravuoglio ’e frasche ch’è nu muro

ca m’annasconne addó fernesce ’o mare.

Ma si m’assetto e guardo i’ me figuro

’na luntananza ca nun tene fine,

’nu silenzio ca mai nisciuno ha ’ntiso,

’na pace ’e Dio ca manco mparaviso.

Troppo pe’ n’ommo, quase fa paura.

E quanno ventulea mmiez’ a ’sti fronne

chillu silenzio ca me dà ’o scapizzo

cu ’sta voce d’ ’o viento se cunfronna

e me veneno a mente ’e ccose eterne

’nzieme cu chelle ca se so’ perdute

e penzo ’e tiempe ’e mo e ne sento ll’eco.

Cu ’o penziero me sperdo int’ ’o sprufunno

e doce doce me ne vaco ’nfunno.

Negli Indici dello Zibaldone di Pensieri del “Filosofo-Poeta” Giacomo LEOPARDI, sotto la voce “Infinito”, si registra un solo tema: ” Il mondo non è infinito: dall’esistenza del mondo non si può dedur quella di un Ente infinito”.

Lo Zibaldone, sorto in modo estemporaneo come uno “scartafaccio” per appunti di ogni genere, fu per il Leopardi una specie di diario “secretum” (riservato/personale) “dei suoi pensieri e ricordi, delle sue meditazioni filosofiche e filologiche, delle sue sensazioni ed emozioni, così che assume anche il valore di un’autobiografia intellettuale (…) un abito di attività” ( Emilio Peruzzi, prof. ordinario di glottologo alla Normale di Pisa), scandito da certosine date cronologiche , scritto dal 1817 al 1832.

In esso “l’inclinazione e spasimo dell’uomo verso l’infinito”, il ritorno continuo sul “desiderio dell’infinito”, sull’ “idea dell’infinito nelle arti”, ecc. è studiato appassionatamente.

L’immenso manoscritto (4526 pagine) rivela i tormenti di uno scrittore ancora segreto. Primo tra tutti l’ossessione per l’infinito.

Oltre all’indice analitico, Leopardi stesso compilò pure lo schedario dello Zibaldone ( 555 striscioline di carta – cm 3,5 x 6,5): argomento, numero delle pagine e dei capoversi dello stesso.

Per Emanuele Severino, il Leopardi non è solo lirico, bensì “uno dei più grandi geni filosofici”.

Schopenhauer, Wagner, Nietzsche sapevano che era un genio.

Precoce come Schelling, a 20 anni era già un genio del pensiero.

Schelling, come Hegel, è ancora rivolto al passato: l’idealismo classico tedesco è il frutto più maturo della grande tradizione filosofica. Leopardi guarda invece al futuro, vede per primo la necessità di distruggere quella tradizione. Guarda il futuro più lontano: vede l’approssimarsi della civiltà della tecnica e l’inevitabilità del suo fallimento.

De Sanctis identifica il suo pensiero a quello di Schopenhauer; Gentile lo studia con attenzione; per la cultura di sinistra è un pensiero autenticamente rivoluzionario, sebbene il maestro rimane Marx.

Il Leopardi è uno dei più grandi, e dei più espliciti e rigorosi, maestri del nichilismo dell’Occidente.

La liricità della poesia leopardiana è in giusta luce solo se si scorge ciò che essa indica, solo se connessa al suo significato filosofico: “poesia filosofica”, come per il “pensiero poetante” di Heidegger e di Holderlin, per quest’ultimo gli dei sono fuggiti (e si augura il loro ritorno), per il Leopardi – prima di Nietzsche – non sono dei fuggitivi, ma dei morti.

Leopardi come Eschilo, grandi poeti misconosciuti come filosofi della nostra civiltà.

Poetare (dal verbo greco poieo=creo) produrre, la filosofia ha aperto la dimensione stessa della produzione (e della distruzione).

La tragedia greca ed il pessimismo leopardiano hanno lo stesso fil rouge del nichilismo contemporaneo.

Il suo nome starebbe bene accanto a quelli di Nietzsche, Schelling e Schopenhauer.

Aborrisco, tuttavia, da questi maestri del nulla!

Il CROCE così inquadra il nostro “filosofo-poeta”:

“” Il Foscolo visse e si svolse,

e il povero Leopardi no.

(La sua vita) fu, per dirla con un’immagine rozza ma efficace, una vita strozzata. (…) la “nemica Natura”, che gli spezzò gli studi, gli proibì i palpiti del cuore, e lo rigettò su sé stesso (depressione/disforia?), cioè sulla sua offesa base fisiologica, costringendolo a combattere giorno per giorno per sopportare o lenire il malessere e le sofferenze fisiche che lo tormentavano invincibili…(…) la sublime filosofia che investiga la mente umana, e con la luce che in essa attinge stenebra i misteri dell’universo e rende comprensibile la realtà; (…) questa e ogni altra forma di umana operosità rimasero distaccate da lui, estranee, lontane: non ne godé le gioie (…)i. “Tronco che sentiva e pensava”, egli era addetto a sé stesso, unicamente a sé stesso (…) la materia che (…) gli si porgeva alla contemplazione e meditazione non poteva non essere la sua stessa immutata condizione travagliate, divenuta per lui la prigione nella quale era rinserrato e donde non sperava più di venir fuori.

E dal petto gli usciva il rimpianto per ciò che sarebbe potuto essere e non era, per la promessa che la natura non gli aveva attenuta: – e nell’intelletto gli si formava un giudizio, che a poco a poco prese veste di teoria filosofica, sul male, sul dolore, sulla vanità e nullità dell’esistenza, e che intrinsecamente(…) era esso stesso un rimpianto, un’amarezza, un sentimento larvato, proiezione raziocinante del proprio stato infelice. A questo rimpianto, e a questa teoria di rimpianto e di accusa, si restringeva il suo orizzonte spirituale; qui, nella contemplazione e nella riflessione su questo mistero di dolore era l’unica fonte d’ispirazione della sua fantasia, l’unico punto di meditazione del suo pensiero””

L’unico soggetto delle poesie del Leopardi è il suo cuore. La sua aspirazione è trasferire nei suoi versi la voce del cuore…è l’effusione di un cuore. I suoi versi rivelano l’ineffabile interiore tempesta, volendo denotare l’infinita e indefinibile vita del sentimento. “(…) le singole parole generano infinite risonanze, e, come voce ripresa e diffusa in più ampio spazio da un’eco, il discorso leopardiano si allarga di parola in parola (…)” (Fubini).

M. DI GIUSEPPE

“All’INFINITO”

Fra questi endecasillabi sciolti pare si sia ( almeno per un momento ed in questo canto) sciolta, evaporata l’infelicità del filosofo-poeta Leopardi.

” Move da un’abitudine contemplativa del Leopardi – gli slanci della sua immaginazione solitaria dietro il limite di una siepe – ma… si risolve in una contemplazione del flusso cosmico, dove la vita si smarrisce; poggia tutta sulla riflessione profonda del finito che svanisce nell’infinito, ma la riflessione non è come al solito desolata (v. anche nella canzone al Mai), bensì infusa di una sublime pace: parla di morte stagioni, e non ha suono di rimpianto, ma quasi di riposo… ” (Spongano).

Il poeta, non vedendo l’orizzonte sensibile ( c’è pure – v. le scienze – quello apparente: tangente al punto di stazione), immagina un suo infinito, spaziale e temporale. Sorge, così, in lui il senso dell’infinito spaziale e temporale, suggerendogli l’idea del tempo senza fine, l’eternità.

Immerso fra questi pensieri indefiniti, il pensiero del poeta si smarrisce: non pensa più, sente e s’obblia.

“”Il plurale “interminati spazi”, nota il Flora, accresce vaghezza a questo senso di uno spazio senza termine, infinito; come il plurale “sovrumani silenzi” approfondisce il senso di quel silenzio””.

” L’anima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, quella siepe…gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si figura cose che non potrebbe, se la sua vista si estendesse da per tutto, perché il reale escluderebbe l’immaginazione” (Leopardi, “Zibaldone”).

“Nella rapidità di queste enunciazioni senti il veloce correre della vita verso la morte, anzi la vita non in altro modo guardata che come una cosa moritura” (De Robertis).

“E’ in un medesimo punto l’immensità dello spazio che egli si era finta nel pensiero e quella del tempo che ora gli è tornata in mente alla voce del vento con gl’indistinti aneliti verso la vita universa e la sbigottita ammirazione dei grandi eventi di passate glorie, affidate ora al solo palpito di un vento che le evoca” (Flora).

“Naufragando nell’infinito, il Leopardi dimentica la pochezza e la fugacità delle nostre vicende, la piccolezza degli uomini, i dolori della sua povera persona. Non è facile dire quanti sentimenti contrapposti anneghino in questa contemplazione sterminata: tutto il mondo amaro e tormentoso del Leopardi, insomma il suo “pensiero”, quello che lo faceva grande e infelice, che lo riconduceva senza posa a studiare le ragioni e le assurdità della vita, ad assomigliarsi e a contrapporsi agli altri uomini. Il canto che prima sembrava solo un’immensa contemplazione s’è venuto impregnando di meditazione: ma anche questa conserva quella musicalità astratta ed arcana; e già nelle prime parole – “Sempre caro” – si sentiva questa nota d’oblio con cui il canto si chiude… Nulla ha di più dolce la vita che il silenzio del pensiero e dei sensi” (Momigliano).

Un prete, l’Angelini, così si espresse: “”Finale d’una grandiosità sinfonica, quanto a suoni; d’una consolazione inaspettata quanto a senso. L’immensità dello spazio lo spauriva; l’immensità del tempo lo consola. E dagli astratti, eccolo, passa al concreto: “questo mare”, che è poi sempre l’immensità, l’eterno, l’infinito silenzio ecc. ma fatto visibile e vivo, che lo vedi o lo tocchi, poiché non te lo dà per concetto ma per immagine.

In quindici versi una meditazione religiosa… non turbata da elementi intellettualistici o logici, eloquenti o culturali. Piuttosto mentre ci conta la sua sbigottita avventura spirituale – l’approdo all’infinito – è riuscito a darcene il sentimento familiare, vicino; credo anche attraverso il dimostrativo ripetuto sei volte – questo colle, questa siepe, queste piante, questa voce, quest’immensità, questo mare – e che familiarizza l’infinito: lo fissa e rende intimo, vivo.

Quando scrisse l’idillio, il Leopardi aveva ventun anno. Ma già possedeva, oltre il gusto di meditare sui più inquieti misteri, un tono suo, sovrano e arcano; stile assolutamente indipendente da modelli; mondo interno tutto vivo e umano; linguaggio pieno di segrete modulazioni. Parlava con una voce sua, e già tanto alta, che parrà sempre destinata a parlare con l’eterno””.

Michele DI GIUSEPPE

L’Infinito fu composto dal Leopardi nel 1819 proprio quando in lui avvenne la seconda

conversione, definita dal poeta stesso come quella “dal bello al vero”, ossia il passaggio dalla

letteratura alla filosofia. A questo periodo coincide la composizione dei Piccoli Idilli (sei in totale)

di cui L’Infinito fa parte.

Gli “idilli leopardiani”, però, differiscono da quelli classici: essi non sono piccoli quadri di

vita campestre, ma l’espressione di un’avventura interiore che nasce dalla contemplazione della

natura.

In quest’opera il Leopardi gode al pensiero dell’infinito attraverso l’annullamento della

coscienza, senza mettere in gioco concetti spirituali.

Nei primi otto versi della lirica si percepisce l’infinità dello spazio e, nei versi successivi,

quella del tempo.

Nella prima parte, soltanto con i due elementi naturali del colle e della siepe, l’autore “dà il

colore” del paesaggio, si isola dal mondo e inizia ad abbattere i confini posti dalla mente umana

grazie all’immaginazione che lo porta in uno stato d’oblio. Nella seconda, invece, un lieve soffio di

vento richiama l’autore a confrontare le cose presenti con l’eterno.

Dal pensiero dell’eterno, cioè dell’eternità nel senso di ciò che resta eternamente immutabile

nello spazio e nel tempo, il poeta passa al ricordo di ciò che nella vita continuamente muta e

svanisce con l’andar del tempo, le età passate che chiama “morte” perché quasi oramai avvolte

nell’oscurità della morte ed anche in contrapposizione con l’età sua presente e viva, della quale gli è

giunto come un segno nel suono di quel lieve stormire del vento, suono che perciò comprende

anche il significato della breve durata che hanno le cose e le vicende del mondo e, quindi, anche

dell’età sua che pur verrà meno col trascorrere del tempo.

Non coglie più il vero, ma s’immerge nella contemplazione delle immagini poetiche da lui

stesso create.

Il piacere provato nella contemplazione dell’infinito sarà, poi, esposto nel Luglio 1820 nella

teoria della felicità riportata nello Zibaldone : “…in luogo della vista lavora l’immaginazione e il

fantastico sottentra al reale”.

L’innato bisogno di felicità dell’uomo, purtroppo inappagabile, è surrogato

dall’immaginazione d’infinito, che considera spazio e tempo in modo illimitato (“se il naufragar m’è

dolce in questo mare”).

La siepe, segno metafisico del suo isolamento, diviene quindi, da ostacolo, simbolo di una

ricerca : l’immaginazione, superando la fisicità degli elementi naturali spinge la mente del poeta

fino a smarrirsi nell’infinito. L’impedimento posto dalla siepe è superato dal viaggio interiore

compiuto dall’uomo per evadere dalla scontentezza dei suoi limiti.

Lo spettacolo per così dire ultraterreno che la fantasia gli ha creato e che lo tiene assorto in

contemplazione gli incute come una specie di sgomento, ma uno sgomento che non esclude un

senso di dolcezza (“ove per poco il cor non si spaura”) e quel brivido di paura che dura un istante

par derivare dal pensiero della sua piccolezza di un essere umano in quella grandezza

dell’immensità che gli è apparsa nella fantastica visione.

L’Infinito è, forse, la poesia meno pessimistica del Leopardi; in essa egli comunica anche a

noi quella dolcezza di sentimento della quale si sente preso.

L’arcano piacere che egli sente nell’oblio di ogni affanno che gli procura l’immergersi in

quella contemplazione dell’immensità (“…così tra questa /Immensità s’annega il pensier mio / E il

naufragar m’è dolce in questo mare”) può dirsi la conclusione del carme.

Il piacere, anzi la voluttà di quell’oblio è reso dai due verbi (si annega e naufragar) che

danno il senso dell’inabissarsi quasi del pensiero nell’oblio di ogni cosa terrena.

Questa lirica è composta da quindici versi endecasillabi sciolti (in un’unica strofa); il

lessico, accuratamente scelto, dà al lettore l’idea del vago e dell’indefinito (“interminati spazi”,

“sovrumani silenzi”, “profondissima quiete”) grazie anche all’uso di “lunghi” enjambements che

segnano il ritmo “musicale” dei versi. Ritmo che, pur non allontanandosi dal tono lento e calmo,

assume un movimento e una cadenza di placida quiete. Ritmo che ha una propria melodia e

linguaggio sempre aderente al pensiero e limpidezza delle espressioni, doti poetiche che risaltano ad

un’attenta lettura per quelle pause e quei riposi che essa sottende.

M. DI GIUSEPPE

[…] chiamarti di colpo arriva poi la sempre grande contemporaneità di Leopardi che col suo Sabato del villaggio riporta alla memoria sentimenti legati all’infanzia ma […]